|

|

|

||||

|

|

||||

|

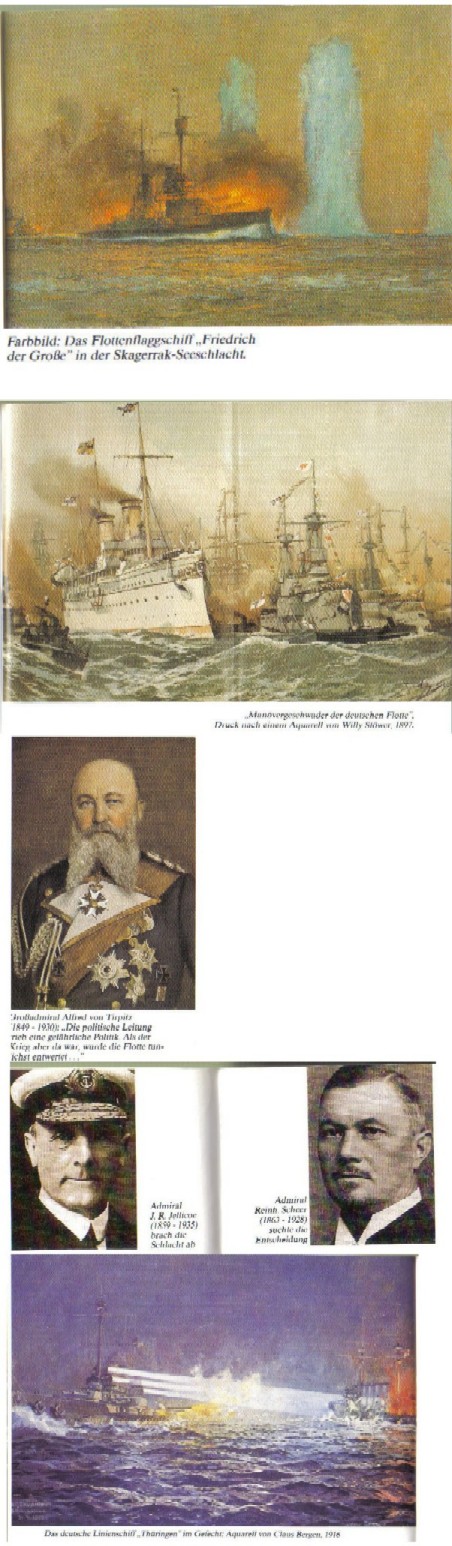

Texte von Artikeln Teil 1 Untenstehend findet sich der vollständige Text der folgenden Artikel: Verdammt zur Freiheit. Zum 60. Geburtstag Jean Paul Sartres am 21.Juni, in: Schaffhauser Nachrichten, 21.06.1965. Das Prinzip Gegenchronologie. Wie kann man Geschichte schreiben: Nur von den Anfängen her? in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.01.1979. Gegenchronologie vernichtet Langeweile, in: Lui, Nov. 1978. Deutschland - kein Wintermärchen. Wer die Geschichte eines Volkes kriminalisiert, macht es krank - Ein Gespräch mit Hellmut Diwald, in: Die Welt, 18.11.1978. Auch erschienen als Sonderdruck XII 1978. „Die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte“, in: Die Welt, 18.12.1978. Auch erschienen als Sonderdruck des Propyläen – Verlags unter dem Titel: „Geschichte im Widerstreit – Hellmut Diwald antwortet seinen Kritikern“ Sprache im Niemandsland. Die Schwierigkeit, einander zu verstehen, in: Rheinischer Merkur, Mai 1981. Was Würzburgs steinerner Löwe die Historiker lehren kann, in: Die Welt, 26.02.1983, auch erschienen als erstes Kapitel „Der Löwe am Stein“ im Buch „Mut zu Geschichte“. Zum 8. Mai 1945, in: Witikobrief, Folge 3, April/Mai 1985. Diogenes warf den Becher fort. Von Wert und Grenzen der Genügsamkeit, in: Rheinischer Merkur, 25.05.1985. Kein Ende der Symbole, in: Rheinischer Merkur, 21.06.1986. Die größte Seeschlacht der Weltgeschichte. Skagerrak: Der Mythos, die Wirklichkeit, das Vergessen, in: Mut, Nr. 231, Asendorf, November 1986. Lustgarten und Exerzierplatz. Ein Streifzug durch 750 Jahre Berliner Geschichte, in: Rheinischer Merkur / Christ und Welt, Nr. 34, 21.08.1987. Widerwillig beugte er sich unter die Krone des Reichs. Vom Kartätschenprinzen zum populären Pater patriae: Vor hundert Jahren starb Wilhelm I., Preußens letzter König und Deutschlands erster Kaiser, in: Rheinischer Merkur / Christ und Welt, Nr.10, 04.03.1988.

Verdammt zur Freiheit. Zum 60. Geburtstag Jean Paul Sartres am 21.Juni, in: Schaffhauser Nachrichten, 21.06.1965. Verdammt zur Freiheit Frankreich hat eine unausrottbare Neigung zur Gloire, auch jenseits des militärischen Bereichs. In den philosophischen Gemarkungen unseres Jahrhunderts hat Sartre diese Neigung Frankreichs glänzend befriedigt. Sartre war einmal Mode. Dann wurde er weltberühmt. Heute ist er der Grand Old Man des zeitgenössischen Denkens und für das westliche Europa der Jahrhundertmitte ein Symbol. War sein bisheriges Leben so, wie er es wollte? Im ersten Satz seiner grossen Baudelaire-Interpretation behauptet Sartre: «Er hat nicht das Leben gehabt, das er verdiente.» Und dann beweist er auf 160 Seiten, dass Baudelaire doch sein Leben verdient habe, so wie jeder Mensch das Leben hat, das er verdient. «Der Mensch ist, was er aus sich macht», das ist einer der bekannten, erregenden Befehlsthesen Sartres. Also ist es legitim, bei einem Existenzphilosophen danach zu fragen, was seine Existenz, was er selbst ist, und nicht nur danach, was seine Philosophie ausmacht. Nirgends ist das Junktim zwischen Lehre und Person so fest, so programmatisch wie im Existentialismus. Sartre gehört zu denjenigen Denkern, von denen man spricht, die aber nur ein kleiner Kreis Eingeweihter liest. Jedenfalls trifft das auf seine philosophischen Hauptwerke zu, vor allem auf sein berühmtestes: «Das Sein und das Nichts» (L’Etre et le Néant), das 1943 im besetzten Paris erschien. Aber den Philosophen Sartre muss man auch gar nicht lesen, um ihn zu verstehen. Kein Denker der Moderne hat mit so viel Worten so knappe Theoreme erhärtet wie Sartre. Das gehört zu seiner Genialität: Ihm kann das Geringfügigste zum Anlass werden, um Abgründe im menschlichen Dasein aufzureissen und um auf einem Strom von Worten zur Quintessenz eines Lehrsatzes zu schwimmen. Sartres Philosophie lässt sich in ein paar Sätzen formulieren. Er hat sie selbst in Thesen gefasst, die jedem Verstand, auch wenn er von keiner Fachsprache verbildet ist, sofort einleuchten: «Der Mensch ist, was er aus sich macht. Er ist zur Freiheit verdammt, nämlich zu der Freiheit, sich selbst auf seine Möglichkeiten hin zu entwerfen, aus seinen Möglichkeiten zu wählen. Der Mensch erhält seine Existenz nicht geschenkt, sondern er muss sie durch seine Wahl verwirklichen. Nur dadurch kann er seinem Leben, das wie ein Schiff in einem Meer des Absurden schwimmt, einen Sinn verleihen. Die Wahl schliesst die Pflicht zur Verwirklichung ein. Der Mensch wird danach beurteilt und gerichtet, ob er sein gewähltes Leben auch erfüllt. Der Mensch, und nur der Mensch allein trägt die Verantwortung für Sein und Sinn.» In den «Fliegen», Sartres erstem existentialistischen Drama und Thesenstück, bekennt Orest, nachdem er Aegis und Klytämnestra getötet hat: «Ich habe meine Tat getan, Elektra, und diese Tat ist gut. Ich werde sie auf meinen Schultern tragen, wie ein Fährmann die Reisenden durchs Wasser trägt. Und je schwerer sie zu tragen ist, um so mehr werde ich mich freuen, denn meine Freiheit, das ist die Tat.» Man sieht, Sartre ist kein Theoretiker, der vom Katheder aus über die konkrete Situation des Menschen hinweg ins Abstrakte philosophiert. Die Menschen sind frei, versichert er unentwegt, sie wissen es nur nicht. Man muss sie zum Bewusstsein ihrer Freiheit bringen. Dieser aktivistische Moralist hat niemals nur gelehrt, er hat immer missioniert, wenn auch weitgehend in Form von Dekreten. Sein Freiheitskonzept geht so weit, dass er um der menschlichen Würde willen einen radikalen Atheismus vertritt — es gibt keine Philosophie, die so konzessionslos diesseitig ist wie Sartres — und ebenso einen ethischen Rigorismus, der ihn auffällig von anderen existentialistischen Strömungen unterscheidet. Sartre ist kein «Professor für Angst und Sorge», wie man einmal gesagt hat. Denken ist für Sartre ein Medium zur Wandlung des Menschen. Deshalb ist Denken für ihn auch schon immer eine Tat. Durch die Artikulation des Gedachten, durch die Fixierung im Wort und seine Verbreitung, durch den immanenten sittlichen Appell verwandelt sich der Gedanke in Handlung. Das etwa liegt in dem heftig diskutierten Schlagwort von der «engagierten Literatur». Sartre hat niemals etwas gelehrt, was er nicht auch gelebt hätte, als Literat, als Journalist, als Widerstandskämpfer. Nicht zuletzt das macht seine bewundernswerte Grösse aus, eine Grösse, die nicht von Gnaden des Tagesruhms lebt, den Sartre reichlich genossen hat. Seit 1945 kannte ihn jeder, auch ausserhalb Frankreichs, man kannte ihn vom Theater, vom Film, von Kongressen, von seiner hemmungslosen Polemik, die aus seiner Zeitschrift «Les Temps Modernes» sprühte und deren Schonungslosigkeit Sartre in den verschiedensten Kreisen zum bestgehassten Mann machte. Immer war er unbequem, unbeliebt, geschmäht, denn er war entschlossen, die Wahrheit zu sagen, um jeden Preis, selbst um den der Gerechtigkeit. Mit Vorliebe berührte er offene Wunden, ätzend, ironisch, schroff — vom Indochina-Krieg über den Ungarn-Aufstand bis zum Terror in Algerien. Er benützte das Wort wie einen Sprengsatz, die OAS revanchierte sich mit einer Plastikbombe, die seine Wohnung zerstörte. Und nicht zuletzt kannte man Sartre von seinen dubiosen Verbeugungen vor dem Marxismus. Sartre stammt aus bürgerlichem Milieu. Bis zum letzten Atemzug, so hat er beteuert, würde ihn der Hass gegen den Bürger nicht verlassen. Man darf ihm das glauben. Sein Marxismus ist im wesentlichen ein affektives Aequivalent dieses Hasses. Sartres Freiheitslehre steht dem Marxismus unversöhnlich gegenüber wie Feuer und Wasser. Sartre glaubt sich so aus der Affäre ziehen zu können, dass er sich zwar zu den Grundlagen des Marxismus bekennt, aber dem seit vielen Jahrzehnten praktizierten Marxismus östlicher Provenienz erbittert vorwirft, er habe sich längst von diesen Grundlagen getrennt. Kein Wunder, dass Sartre von den etablierten und doktrinär eingefrorenen Kommunisten heftiger angefeindet wird als sonstige «bourgeoise» Denker. Sechzig gelebte Jahre, die Hälfte davon verbracht im Denken, Handeln, Kämpfen —, das garantiert, wenn es so bohrend radikal geschieht wie bei Sartre, die Aura säkularer Grösse. War (der Existentialismus nur Mode, Ausdruck der menschlichen Einsamkeit, der verzweifelten Weltverlorenheit in der Nachkriegssituation, dass also der Mensch nur sich selbst hat, worauf er seine Existenz gründen kann? Hat nicht gerade die breite der Zustimmung in Frankreich, in Paris, besonders der jungen Intellektuellen aller Sprachen, das Ephemere des Existentialismus, als einer blossen Zeiterscheinung, bestätigt? Dann bliebe also nur die Person Sartres übrig? Selbst wenn es so wäre, dann wäre es genug. Sartre ist ein bleibendes Stück des 20. Jahrhunderts, ein Stück Aufruhr und Unruhe, ein Skandalon für die geistige und moralische Behäbigkeit. Und Sartre wird das bleiben, solange er lebt. Man sollte ihm dafür danken, freilich nicht in Form einer unverbindlichen Reverenz, und auch nicht nur anlässlich seines 60. Geburtstages. GP

Das Prinzip Gegenchronologie, Wie kann man Geschichte schreiben: Nur von den Anfängen her? in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.01.1979. Das Prinzip Gegenchronologie Unter den deutschen Historikern ist eine Auseinandersetzung ausgebrochen über die Frage, wie man Geschichte darstellen müsse. Chronologisch, entsprechend dem Lauf der Ereignisse? So war es bisher üblich. Vor kurzem hat der Erlanger Historiker Hellmut Diwald jedoch mit seiner heftig angegriffenen „Geschichte der Deutschen“ den Versuch gemacht, unsere Geschichte von heute her zu betrachten. (Siehe auch FAZ vom 5. Januar 1979) Im folgenden nimmt Diwald Stellung zu diesem Streit. “Es war einmal ... „ Der klassische Anfang der Märchen und Mythen ist der einfachen Erzählstruktur angepaßt, die zu den Eigentümlichkeiten von Märchen und Sagen, Legenden und Mythen gehört. In diesem Bereich finden sich auch die Ursprünge der Geschichtsschreibung. Sie setzt In Europa mit Homer und Herodot ein. Diese Tradition wurde im Laufe von mehr als zweieinhalb Jahrtausenden zunehmend rationalisiert und differenziert. Seit jedoch zu Beginn dieses Jahrhunderts von Niebuhr und Ranke die Grundsätze der quellenkritischen Forschung entwickelt wurden, trat an die Stelle des einfachen Erzählers der weitmöglichst abgesicherte Bericht. Das Zeitgerüst der Erzählung wurde den Erfordernissen des deskriptiven Verfahrens der Geschichtswissenschaft nicht mehr gerecht. Das Schema der Realzeit Durch Ihre Fixierung auf Daten, auf Feststellbares und Nachprüfbares als Ergebnis der Arbeit an den Quellen näherte sich die Geschichtsschreibung einer Form des Verlaufsreferierens, die sich dem festliegenden Schema der Realzeit anzupassen bemühte. Unsere Zeitordnung entstammt dem mechanisch – kosmischen Geschehen; nur ihm verdankt der Zeitfluß seine unaufhebbare Gleichförmigkeit. Da sieh jedoch das historische Geschehen mit seiner niemals vollständig zu erfassenden Fülle von Bestimmungselementen und Motivationen, Querverbindungen und Wirkungssträngen einem Berichtsduktus entzog, der sich konsequent an der Chronologie ausrichtete, wurde die Deskription erweitert durch argumentative Einschübe, Rückgriffe, mit dem Geschehensbericht verkettete Exkurse, Schlußfolgerungen allgemeiner Art oder Analogien. Geschichtsschreibung entwickelte sich zu einem mühevollen Gliederungsproblem denn Formung des Stoffes bedeutete in der Praxis die Ereignisse, Personen und Entwicklungen in der unerschöpflichen Vielfalt ihrer Verflechtungen darzustellen. Dies gelang nur, wenn das chronologische Schema aufgebrochen und lediglich zu einem Rahmen wurde. Die kritische Geschichtswissenschaft begann mit einem Affront gegen die im Dienst pädagogischer Moralität stehende Geschichtsschreibung der späten Aufklärung, welche sich der Vergangenheit annahm, um „die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren“. Ranke stellte dagegen die neue Forderung: Der Historiker solle „bloß zeigen, wie es eigentlich gewesen“. Dieser Satz wurde zum Kern der Diskussionen über die Art der Realitätsgegebenheit und der Objektivität in der Geschichtswissenschaft. Das Problem der historischen Wirklichkeit und unseres Verhältnisses zu ihr war nicht nur eine akademische Angelegenheit der Geschichtswissenschaft. Wahrend des 20. Jahrhunderts, zumal in Deutschland, wurde keine Universitätsdisziplin ein derart wesentliches Moment des politischen und gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Geschehens wie die Historiographie. Nach der Katastrophe des Jahres 1945 begannen die Deutschen, die sich bis dahin wie Jedes andere Volk mit ihrer Geschichte identifiziert hatten, eine solche Gleichsetzung abzulehnen, da sie aufgrund der Ereignisse während des Hitler – Regimes nicht mehr imstande waren sie zu vollziehen: das führte bis zur völligen Abkehr von der Geschichte überhaupt. Diese Haltung, die allerdings in der jüngsten Zeit weitgehend revidiert wurde, hängt zum Teil mit unserer politischen Lage zusammen. Seit einem drittel Jahrhundert gibt es für die Deutschen kaum eine dringlichere Frage als jene nach ihrer historischen Selbsteinschätzung. Die Unsicherheit in diesem Bezirk erweist sich an den heftigen Reaktionen, zu denen es unvermittelt kommt, sobald jemand auf das Kontroverse darin aufmerksam macht. Sie sind schroff genug, um an Goethes melancholische Bemerkung über Amerika denken zu lassen: „Dich quält nicht im Inneren / zu lebendiger Zeit / unnützes Erinnern / und vergeblicher Streit.“ Während es sich in den Nachkriegsjahren bei der Beschäftigung mit unserer Geschichte zu Recht um eine Hürde der Bilanz handelte, kommen wir heute zu der Einsicht, daß Geschichte konstitutives Moment der Gegenwart ist. Eine solche Realitätserfahrung hängt unmittelbar zusammen mit der historischen Wirkung. Ebendiese Erfahrung – als unmittelbare Teilhabe an der Geschichte, die sich dem willentlichen Einfluß entzieht und dem einzelnen meist in der Form des Erleidens widerfährt – entriegelt auch den direkten Zugang zur Geschichte. Die Erfahrung von solcher Wirklichkeit, zumal wenn sie nicht isoliert bleibt, kann zum Erlebnissubstrat von Geschichte werden. Die Verständigungsmöglichkeit über historische Realität setzt nämlich eine soziale Gemeinsamkeit des Erlebens, der Auffassung von geschichtlicher Wirkung voraus. Dieser Effekt ergibt sich aus dem elementaren Betroffensein durch die greifbaren Auswirkungen der Geschichte: Wirklich ist, was wirkt. Von diesem Modus der historischen Wirklichkeit wird auch unser Bezug zu ihr bestimmt. Sofern Geschichte mit einem Strom des Geschehens zu tun hat oder sofern sie damit verglichen werden kann, befindet sich jede Gegenwart, auch unsere des Jahres 1979, an der Mündung des Stroms. Gewöhnlich wird historische Beschäftigung mit einer rückwärtsgewandten Haltung gleichgesetzt. In der praktischen Arbeit sieht das anders aus. Der Historiker lebt genauso in der Gegenwart wie jeder andere: sein Vorstellungsbereich, seine verbalen und psychisch mentalen Ausdrucksmöglichkeiten hängen von den Gegebenheiten der zeitgenössischen Moderne ab. Trotzdem setzt er viele Jahrhundert vorher bei dem an, was er zur Quelle unseres Geschichtsflusses erklärt hat und arbeitet sich nunmehr im Schlepptau der aufeinanderfolgenden Jahreszahlen wieder zu seiner und unserer Gegenwart zurück. Was „als Blick in die Vergangenheit“ bezeichnet wird, ignoriert die Situation des Betrachters. Wer von der Erfahrung der Geschichte als einer Erlebnisrealität ausgeht, für den ist die Richtung entgegen dem Zeitverlauf, dessen Gleichmaß vom Umlauf der Planten abgemessen wird, der natürlichste Zugang zur Geschichte. In derselben Haltung fragen die Jüngeren ihre Eltern nach ihren eigenen Lebensumständen, als nächster Schritt folgt die Frage nach den Großeltern und so fort. Im ersten Moment erscheint die Behauptung „Geschichte ist Gegenwart“ paradox zu sein. Den Realverhältnissen entsprechend ist jedoch nicht die Gegenwärtigkeit des Vergangenen eine Fiktion, sondern dasjenige, was der Begriff Gegenwart bezeichnen soll. Unter dem Aspekt des unteilbaren Gleichflusses der Realzeit ist das „Jetzt“ immer schon vorbei. Gleichwohl ist die Gegenwart für den Menschen das einzige, was Wirklichkeit besitzt. Und aus diesem Grund können die traditionellen Geschichtsdarstellungen dem Zeitfluß nur in der Haltung des Als – ob folgen. Der Historiker ist nur deshalb in der Lage den Ablauf zu rekapitulieren, weil „Zeit“ nicht nur Realzeit, sondern auch eine Anschauungskategorie des Menschen ist. Sie allein ermöglicht ihm die Freiheit des Blickes in die Zukunft (als Voraussicht) genauso wie in die Vergangenheit. Ob man bei der Darstellung der Realzeit gleichlaufend verfährt oder gegenchronologisch: weder im ersten noch im zweiten Fall wird gegen das Prinzip des unabänderlichen Gleichmaßes der Realzeit verstoßen. Die Freiheit, die sich unabhängig von der Verlaufsrichtung in den Zeiten und durch die Zeiten zu bewegen, gehört wesensmäßig zur Anschauungszeit. Prospektive Vorgriffe ins Kommende gehören dank unserer Anschauungskategorien genauso zu unseren Möglichkeiten wie die Vergegenwärtigung des Vergangenen durch Hinwegsetzen über den Zeitverlauf oder durch sein imaginiertes Nachvollziehen. Dabei gibt es keinen Vorrang irgendeiner dieser Möglichkeiten. Für welche man sich entscheidet, bestimmt allein die Absicht, die sich damit verbindet. Die gegenchronologische Geschichtsschreibung kann deshalb keine Grundposition der traditionell arbeitenden Historie in Frage stellen. Andererseits kann auch sie selbst nicht in Frage gestellt werden. Es geht bei ihr lediglich um den entschiedenen Ansatz bei der unmittelbaren Realitätserfahrung von Geschichte. Dem gegenchronologischen Prinzip wurde vorgehalten, es mache die Geschichte sinnlos. Wann hätte die Geschichte jemals die Instanz der Sinnlosigkeit in sich selbst, kraft eigener Zuständigkeit getragen? Und seit wann würde durch den bloßen zeitlichen Zusammenhang auch der Sinnzusammenhang gestiftet? Im Zeitablauf selbst steckt keinerlei strukturierende Kraft, so wenig, wie jedes beliebige Geschehen eo ipso zu Geschichte wird – so wenig, wie die Kohärenz der Geschichte zeitlicher Natur ist. Auch der traditionell verfahrende Historiker muß unabhängig von Zeitablauf die genuin historischen Bezüge auf Bedingungsverhältnisse herausarbeiten. Er befindet sich dabei in keiner anderen Lage, als wenn er gegenchronologisch vorginge. Das Verhältnis von Ursache und Wirkung gilt ausschließlich für das Naturgeschehen. Das historische Geschehen ist weder durch den Zeitverlauf bestimmt noch durch den Kausalnexus. Bei ihm geht es um konstruktive Zwecke, Ziele, Interessen, Absichten, die vom Menschen gesetzt sind. Deshalb ist historische Arbeit vor allem Interpretation; sie hat nichts mit dem Aufzeigen unerschütterlicher Determinanten zu tun. Danach also deswegen Der Schluß von der zeitlichen Abfolge der geschichtlichen Ereignisse auf einen Kausalnexus gehört zu den schwersten Irrtümer der Historiographie. Durch beständige Anwendung der Formel post hoc, ergo proper hoc, wird in der Geschichtsschreibung der Eindruck erweckt, als wären die Historiker imstande, anhand eines zwingenden Ineinanders von Zeitverlauf und Kausalität die Folgerichtigkeit von der geschichtlichen Ereignisse zu beweisen. Solche Fehlschlüsse werden noch zusätzlich verknüpft und verwischt mit Hilfe der richtigen Feststellung, daß allem menschlichen Handeln eine Motivation zugrunde liegen müsse. Zwischen dem Motivationsgesetz und dem Kausalitätsprinzip läßt sich jedoch kein Begründungszusammenhang deutlich machen. In der Geschichtsschreibung wird dieser Formel deshalb so häufig gefolgt, weil sich aus den historischen Urteilen die Zeitbestimmung nicht ausschalten läßt und die irreversible Folgeordnung dazu verführt, dem historischen Realprozeß Abhängigkeiten bedingter Art einfach hinzuzufügen. Das gegenchronologische Prinzip neutralisiert aufgrund aufgrund seiner Umstellung der Folgeordnung weitgehend solche Versuchungen. Die Rekonstruktion des Geschehens und seiner Darstellung bleibt unbelastet von zwanghaften Nötigungen. Die Freiheit der Blickentfaltung die zur Gegenchronologie gehört, ermöglicht die Auffächerung der unterschiedlichen Möglichkeiten, die einem Ereignis vorlagen. Mit dem Bild des Flusses ausgedrückt: Wer stromabwärts fährt, sieht entsprechend dem Gefälle nur die Einmündungen der Nebenflüsse; der Hauptstrom treibt ihn daran vorbei. Wer dagegen stromaufwärts zieht, kann die Nebenflüsse kaum übersehen; sie kommen gemäß seiner Blickrichtung genauso in sein Gesichtsfeld wie der Hauptstrom. Zusammenhang und Sinn An meiner „Geschichte der Deutschen“ wurde beanstandet, ich hätte das gegenchronologische Prinzip nicht konsequent durchgeführt: wiederholt würden sich ganze Kapitel an die zeitliche Abfolge halten. Eine solche Kritik zeigt, wie einige Traditionshistoriker in der Schneise des einseitigen Kausalnexus und der Realzeit eingeschliffen sind. Sie sehen im gegenchronologischen Prinzip nur das Negative des eigenen linearen Verfahrens. Jede Art von Historiographie, die auf Differenzierung achtet, berücksichtigt sorgfältig die Krümmungen, Querverbindungen, Anhängigkeiten. Gleichgültig ob man den Strom aufwärts oder abwärts zieht: Wer die Windungen des Flußbettes vermessen will, muß in jedem Fall etappenweise arbeiten. Er muß immer wieder anhalten, muß vor- und zurückblicken, muß gemäß den übliche Meßverfahren die Lage eines Neupunktes durch Visuren von bereits bekannten Festpunkten aus bestimmen oder vom Neupunkt aus die Richtungen nach den bekannten Festpunkten messen. Weil die Gegenchronologie von der geschichtlichen Wirkung ausgeht, ist sie nicht gehalten, ihre Berichts- und Erzählform dem objektiven Zeitverlauf anzupassen. Sie bedient sich elliptischer Zeitschleifen, verfährt in mäandrischen Wendungen, operiert mit Rückblenden und Vorgriffen, mit Problemzergliederungen, greift zu Rekapitulationen, wenn es die Systematisierung eines Sachverhaltes erfordert. Wo die Ereignisse sich in dramatischer Verdichtung häufen, drängt sich die Rekonstruktion anhand des Realverlaufs als eine Selbstverständlichkeit auf. Der Erzählstruktur, so komplex sie auch sein mag, fällt bei der der praktischen Durchführung des gegenchronologischen Prinzips eine wichtige Rolle zu. Zur Substanz der unermüdlich beschworenen „Freiheit der Wissenschaft“ gehört es, keine Gewohnheiten von vornherein für sakrosankt zu erklären. Wo dies trotzdem der Fall ist, verlangt es die Rechtschaffenheit, dagegen zu verstoßen. Ein Historiker, der nicht seinen Anspruch auf eigene Urteilsbildung wahrnimmt, verwirkt ihn; so wie jeder andere Zeitgenosse auch. Sicherlich verlangt das Prinzip Gegenchronologie bei der Lektüre, daß man sich von einigen Gewohnheiten trennt. Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, sind jedoch kein grundsätzlicher Einwand gegen das Prinzip selbst. Ob sich mit Hilfe der Gegenchronologie neue Durchblicke zur Geschichte hin öffnen – für ein Fazit ist es noch zu früh. Bis jetzt fanden Tausende von Lesern an dem Text noch nichts verwirrend. Eine der Hauptabsichten des Buches bestand darin, möglichst viele darin anzuregen, ihr Verhältnis zur eigenen Geschichte zu überdenken – sei es als Problem, sei es, daß sie sich ihrer Geschichte erneut vergewissern und damit auch ihrer selbst. Letzteres käme, auf dem Weg zu Allvertrautem, wenn auch übermäßig lang Vergessenem, der Entdeckung einer neuen Wirklichkeit gleich.

Gegenchronologie vernichtet Langeweile, in: Lui, Nov. 1978. Gegenchronologie vernichtet Langeweile Hellmut Diwald, 49, Geschichtsprofessor und Autor überdurchschnittlich erfolgreicher historischer Sachbücher, begründet hier, warum er seine neueste »Geschichte der Deutschen« (Propyläen Verlag) in der Gegenwart beginnen und vor mehr als tausend Jahren enden läßt. Spezialisierung war eine Voraussetzung der gewaltigen Erfolge der modernen Wissenschaften. Bezahlt worden ist dafür mit der zunehmenden Selbstisolierung der Forschungsbereiche. Jeder von uns hat sich schon geärgert über den Jargon der Spezialisten - ob sie am Elektronensynchrotron arbeiten, in der Neurologie, als Mediävisten oder in Transplantationszentren. Die Pforten der Erkenntnis öffnen sich nur Insidern. Moderne Wissenschaft ist esoterisch. Typisch für sie ist außerdem die Entschiedenheit, mit der sie den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit stellt. Das hat ihr früheres Bild verändert. Sie zeigt heute alle Merkmale eines Spiegelcharakters. Wir handhaben sie als Instrument der Selbstentdeckung: von der Anthropologie über Pädagogik, Soziologie, Psychoanalyse bis zur Historie, Sexualwissenschaft und Theologie. Damit wird es paradox. Die Wissenschaften haben durch ihre Spezialisierung die Brücken der Verständigung eingerissen. Zwischen Profi und Nichtprofi klafft eine Schlucht. Drüben stehen die Experten, die sich auf die Erforschung »des Menschen« konzentrieren, hüben stehen die Menschen selbst. Sie wissen, daß man sich drüben mit ihnen befaßt, aber die Fachleute tun, als ginge sie das nichts an. Die Menschen werden nicht informiert. Das Paradoxe wird zum Absurden durch einen dritten Punkt. Heute gibt es kaum noch Wissenschaften, deren Forschungsergebnisse nicht praktisch umgesetzt werden und sich damit direkt auf uns auswirken: auf unsere Gesundheit, unsere mentale Verfassung, unser Zusammenleben. Das moderne Informationsbedürfnis, das meistens nichtswürdig ignoriert wird, ist deshalb keine Kinderneugier, sondern ein fundamentaler Anspruch. In dieser Situation steckt jede Disziplin, auch meine eigene, die Geschichtsforschung. Bei uns kommt zu der Aufsplitterung in Spezialfächer noch hinzu, daß der Geschichtswissenschaft in Westdeutschland ein gemeinsamer Nenner fehlt. Ob das ein Mangel ist, soll man nicht anhand der Tatsache entscheiden, daß die Historiker der DDR auf den gemeinsamen Nenner einer offiziellen Marxismusversion festgelegt sind. Früher hat es große Historikerschulen gegeben - Autoritäten wie Ranke oder Sybel, und man hat immer Geschichtsbilder gehabt: das nationalliberale, katholische, großdeutsche, preußische und so weiter. Heute wird unsere Geschichtswissenschaft wesentlich nur durch die Ausdauer zusammengehalten, mit der sie drei Probleme diskutiert: Die Krise der Geschichtswissenschaft - Das Schwinden des Geschichtsbewußtseins - Der Konnex zwischen Geschichtsforschung und Öffentlichkeit. Das Verlangen, der Impetus nach Geschichte, gehört zu unseren Urbedürfnissen. Warum drängen sich Aberhunderttausende in die Ausstellungen, zu den Staufern, zum »blauen Kurfürsten« Max Emanuel, zu Karl IV.? Der neutrale Begriff »Information« deckt diesen Urtrieb nur unter dem Wissensaspekt ab. Zugrunde liegt ihm derselbe Impuls, der schon vor bald 3000 Jahren den alten Rhapsoden und Geschichten-Erzählern vom Schlage Homers das Publikum in Scharen zugetrieben hat. Unsere Urgroßväter hatten mit der Geschichte noch keine Schwierigkeiten. Kein Streit im Bücherschrank zwischen Grimms Hausmärchen, den historischen Romanen Walter Scotts und dem ledergebundenen Nationalpathos Heinrich von Treitschkes. Seit 1945 ist das bei uns kompliziert. Im Jahr der bedingungslosen Kapitulation haben wir nicht nur den gigantischsten Krieg der Weltgeschichte verloren, sondern sind auch mit der Verantwortung für seinen Ausbruch und für alle Verbrechen der damaligen Regierung beladen. Damit hatten wir sie los, unsere Historie. Wenn ihr wirklich nichts anderes abzugewinnen ist als eine Bestätigung der eigenen Nichtswürdigkeit, dann war es richtig, sie zu ignorieren und den Geschichtsunterricht an den Schulen mit amtlichem Segen demolieren zu lassen. Inzwischen sind drei Generationen vergangen. Wir haben bemerkt, daß da etwas nicht stimmt. Besonders die Jüngeren wollen es genauer wissen, sie sind nämlich auffallend geprägt von drei typischen Eigenheiten unserer Zeit: einem beweglichen Intellekt, einer ungehemmten Phantasie, einem intensiven Wirklichkeitsverhältnis. Die Schwemme der historischen Bücher in den letzten Jahren bestätigt diesen Befund. Das bringt den Leser und den Historiker auf eine neue Art zusammen. Die Geschichte ist oft mit einem Strom verglichen worden, aus guten Gründen. Wenn das stimmt, dann ist die Gegenwart nichts anderes als die Mündung dieses Stroms, und an dieser Mündung stehen wir jetzt. Das heißt: Unsere Gegenwart ist Geschichte in ihrer stärksten Wirklichkeitsverdichtung, nämlich als aktuelles Zeitgeschehen. Wir erfahren sie am eigenen Leib. Die Geschichte der Deutschen beginnt folglich in den 70er Jahren der Gegenwart, geht durch die beiden Weltkriege, das Wilhelminische Zeitalter, durchs 19. Jahrhundert und so fort bis zum Jahr 919, als die deutschen Stämme den Sachsenherzog Heinrich I. zum König des ersten deutschen Reiches gewählt haben. Dieses gegenchronologische Verfahren der Geschichtsdarstellung bricht mit einer Methode, die seit zweieinhalbtausend Jahren festliegt. Aber ich kann nicht sehen, wieso das Alter des Verfahrens ein Argument ist für seine Schlüssigkeit. Mit Rücksicht auf den Wirklichkeitsgehalt und die Wirksamkeit der Ereignisse kann man ihre Kontinuität im Grunde nur verständlich machen, wenn man die Geschichte entgegen dem mechanischen Zeitablauf niederschreibt. Der Kalender, das starre Aufeinanderfolgen der Daten und Jahreszeiten hat weit mehr mit Gärtnerei, Landwirtschaft und Wintersport 7,11 tun als mit der Geschichte. Die Gegenchronologie erspart der Phantasie des Lesers die Langeweile. Ein Historiker kann nicht einfach behaupten, Geschichte sei aufregend und interessant. Das wäre Berufsoptik. Der Leser soll und muß vom Geschichtsschreiber einen Beweis für seine Behauptung verlangen.

Deutschland - kein Wintermärchen. Wer die Geschichte eines Volkes kriminalisiert, macht es krank - Ein Gespräch mit Hellmut Diwald, in: Die Welt, 18.11.1978. Auch erschienen als Sonderdruck XII 1978. Deutschland - kein Wintermärchen „Kaum vier Wochen auf dem Markt, macht die „Geschichte der Deutschen“ des Erlanger Geschichtsprofessors Hellmut Diwald (49) bereits Furore. Mit einer Startauflage von 100.000 Exemplaren hat der Propyläen – Verlag das 760-Seiten-Werk herausgebracht. Schon jetzt können die Berliner Buchmarkt-Strategen frohlocken, beim Buchhandel lasse sich ein Echo registrieren, „das ganz außergewöhnliche Erfolge wie etwa mit den Büchern von Speer oder Fest erwarten läßt“. Diwald traf, so scheint es, den Nerv: Die deutsche Geschichte ist ihm nicht länger „eine Einbahnstraße ins Verhängnis“. Er nimmt sie aus dem Bereich der Verdammungsurteile der Zeit nach 1945 heraus und stellt historische Fragen neu — nüchtern, aber mit dem Mut zum Unbequemen, ohne Scheu vor Tabus. Den Lesern will er den Blick öffnen für Gemeinsamkeiten aller Deutschen, „die sich nicht durch innerdeutsche Grenzen auseinanderschlagen lassen“. Über Ziel und Bedeutung seines Buches sprach mit dem Autor Hellmut Diwald unser Mitarbeiter GÜNTHER DESCHNER. WELT: Der aufregendste Teil Ihres Buches ist sicher Ihr Bericht über die deutsche Nachkriegspolitik. Warum lassen Sie Ihre Darstellung der deutschen Geschichte in den siebziger Jahren beginnen? DIWALD: Ich will eine neue Tür zur Geschichte aufmachen. Wir setzen uns nicht in die Zeitmaschine und fliegen zu den alten Germanen zurück und fangen dann an, der Zeit nachzulaufen. Sondern ich will ausgehen von der Betroffenheit des einzelnen von der Wirkung der Geschichte. Jeder, ob er will oder nicht, steht in einem direkten Kontakt mit der Vergangenheit, er erlebt und erleidet ihre Wirkungen. WELT: Haben Sie deswegen speziell mit der Realität der deutschen Frage begonnen, den Ursachen und Wirkungen der deutschen Teilung? DIWALD: Mein ganzer methodischer Ansatz, den ich das gegenchronologische Verfahren nenne, geht aus von der ganz massiven Realität der Geschichte, dem, was wir ganz konkret hier und heute spüren. Und das ist nun einmal in der Bundesrepublik die Deutschlandpolitik. Wenn ich etwa einen Verkehrsvertrag aushandele, dann stehe ich bereits mitten in einer geschichtlichen Entwicklung, die mich – wenn ich zu fragen beginne – zu der Frage zwingt, wieso Deutschland heute in mehrere Staaten gespalten ist. WELT: Sehen Sie in der Tatsache, daß Ihr Buch gerade jetzt in einer so hohen Auflage herauskommen kann, ein Signal dafür, daß die Deutschen wieder über sich und ihre Zusammengehörigkeit als Volk nachzudenken beginnen? DIWALD: Unbedingt. Wir haben eine völlig neue Freiheit zur Geschichte und wollen sie auch nutzen. Vor allem haben wir eingesehen, daß Geschichte für uns als Volk völlig unentbehrlich ist. Ohne Geschichte kann man geistig krank werden. WELT: In der Geschichtslosigkeit der Nachkriegsdeutschen hat sich die deutsche Misere offenbart. Welche Folgen hat diese Geschichtslosigkeit für den sozio – kulturellen Zusammenhang des deutschen Volkes gehabt? DIWALD: Wenn Sie deutsches Volk sagen, dann meinen Sie doch nicht nur die Bürger der Bundesrepublik. WELT: Ich meine das so, wie Sie es im Vorwort Ihres Buches geschrieben haben: die Bewohner der drei deutschen Republiken. DIWALD: Also die Bewohner der Bundesrepublik, der DDR und Österreichs. Mit den letzten fangen wir unsere Betrachtung an: Österreich ist aufgrund seiner relativen Kleinheit gut dran. Das nationale Vakuum, in dem die Österreicher stehen, wird ihnen deswegen nicht so deutlich bewußt. Außerdem können sie immer noch von dem zehren, was sie historisch einmal waren, ohne das Verhältnis zu Deutschland, zum Reich, zur nationalen Frage überstrapazieren zu müssen. Auch daß sie durch den Staatsvertrag auf eine bestimmte Rolle einfach festgelegt sind, führt dazu, daß sich die deutsche Frage bei ihnen nur verhalten stellt. WELT: Das ist bei der mitteldeutschen Republik anders? DIWALD: In der DDR ist die Geschichte in eine bestimmte Richtung gedrängt worden. Man will einerseits von der Zusammengehörigkeit aller Deutschen nichts mehr wissen. Andererseits nimmt der mitteldeutsche Staatsverband für sich in Anspruch, die Vollendung der wahren, der eigentlichen deutschen Geschichte darzustellen, die staatliche Verkörperung der besten Traditionen der deutschen Geschichte zu sein. WELT: Wie drückt sich das aus? DIWALD: Man hat dort zum Beispiel ein zwar staatlich sanktioniertes, aber auch bei der Bevölkerung ganz selbstverständliches Verhältnis zu den preußischen Reformen. In der Bundesrepublik hingegen hat man sich gedreht und gewendet und weiß eigentlich heute noch nicht, was man mit Scharnhorst, Gneisenau und dem Freiherrn vom Stein beginnen soll, und wir klammern sie deswegen einfach aus.

DIWALD: Hier sind die Probleme am schwierigsten. Denn die Bundesrepublikaner haben zum großen Teil in der Phase der Reeducation, der Umerziehung, ein gebrochenes und in seinem Gehalt moralisch abqualifizierendes Verhältnis zur deutschen Geschichte erhalten. WELT: Das betrifft vor allem die Darstellung der jüngsten Geschichte? DIWALD: Eben nicht. Das Verhältnis zu unserer Gesamtgeschichte wurde vergiftet. Im Bereich der Geschichte wurde ein beinahe lückenloser Kehraus praktiziert, der sich nicht nur auf die direkten und mittelbaren Vorfahren, sondern auf die ganze deutsche Vergangenheit erstreckte. Die Geschichte der Deutschen wurde nicht sachbezogen inspiziert und interpretiert, sondern moralisch disqualifiziert. WELT: Sie haben das in Ihrem Buch so ausgedrückt, das Verhältnis zu ihrer Geschichte sei den Deutschen nicht abhanden gekommen, sondern es sei ihnen ausgetrieben worden. DIWALD: So ist es. Sie wurde ihnen weggenommen. Ich erinnere» nur daran, daß man eine große Linie des angeblichen zwangsläufigen deutschen Unheils konstruierte, die man dann von Martin Luther über Friedrich II. und Bismarck bis hin zu Hitler gezogen hat. Schon während des Krieges erschien in den alliierten Ländern eine Fülle von einschlägigen Büchern, mit denen man dann auch nach 1945 in Deutschland das Geschichtsbild prägte. Vielfach ging man sogar noch hinter Luther zurück und behauptete, schon die staufischen Kaiser hätten nichts anderes betrieben als die Eroberung der Welt und die Unterdrückung anderer Völker. Wenn ein Volk seine ganze Geschichte derart in die Ecke gedrängt sieht und nur noch mit moralisch negativen und abqualifizierenden Vorzeichen kennenlernt, dann kann es doch gar kein positives Verhältnis mehr zu dieser Geschichte finden, zumal, wenn dieser Kriminalisierungsprozeß schon in den Schulen beginnt. WELT: Aber hat nicht der letzte Abschnitt der deutschen Geschichte so manchen Vorwand dafür geliefert? DIWALD: Während des Krieges wurden von der nationalsozialistischen Führungsgruppe grauenhafte Verbrechen begangen. Unsere Schuld wurde von uns niemals beschönigt. Sie wurde oft genug im vollen Umfang eingestanden. Viel zu oft; denn dank der überschießenden Häufung unserer Nationalbeichten wurde die Kollektivschuld-These ständig weiter gefüttert. Schuld ist eine sittlich-religiöse Kategorie. Die Vorstellung aber, daß ein ganzes Volk für kriminelle Taten verantwortlich sei, gehört in die Bezirke von Magie, Phantasie und moralischer Spekulation. WELT: Also auch unter Anerkennung der kriminellen Aspekte des Dritten Reiches dürfen sich die Deutschen nicht ihre ganze Geschichte kriminalisieren lassen? DIWALD: Die Ungeheuerlichkeit der Umerziehung bestand darin, daß man das, was man in der jüngsten deutschen Geschichte als das „institutionalisierte Verbrechen“ bezeichnen könnte, sozusagen zum logischen Zielpunkt der deutschen Geschichte verfälschte. So, als würde die deutsche Geschichte darin gipfeln und sein reinster Ausdruck sein. Welcher gesunde Mensch hätte da noch ein Interesse daran, sich mit einer solchen Geschichte zu befassen, zumal die negative Darstellung auch noch staatlich sanktioniert worden ist. Vor allem die nüchterne Deutung unserer Zeitgeschichte leidet unter dieser Moralisierung. WELT: Sie selbst sind der Auffassung, daß wesentliche Komplexe der Zeitgeschichte noch keineswegs so abschließend aufgehellt sind, wie man allgemein behauptet. Selbst bei der Judenfrage, so schreiben Sie, sei „trotz aller Literatur noch immer einiges ungeklärt“'. DIWALD: Mit vielem, was bis heute dazu publiziert und wie es dargestellt worden ist, können wir uns nicht zufriedengeben. Wir werden noch ganze Komplexe umschreiben müssen. Entscheidend ist dabei die Dokumentenfrage. Daß ein Hauptteil der zeitgenössischen Akten uns überhaupt noch nicht zugänglich gemacht worden ist, ist noch für viele Überraschungen gut. Die Russen haben kein einziges Dokument herausgerückt; die Franzosen halten ebenfalls ihre Archive und das, was sie bei uns mitgenommen haben, verschlossen. Die Amerikaner wählen bei dem, was sie uns zurückgeben, sehr vorsichtig aus. So stehen wir immer noch unter einer merkwürdigen Bevormundung. WELT: Über die Zeit nach 1945 fällen Sie Urteile, die Ihnen nicht nur Freunde machen werden. Warum machen Sie für die Spaltung Deutschlands vor allem die Alliierten, auch die Amerikaner, verantwortlich? DIWALD: Dieser Punkt steht heute doch schon jenseits aller Diskussion. Wesen und Gestalt Deutschlands seit 1945 gehören einwandfrei zu der Hypothek der Konferenz der Großen Drei von Jalta. Die deutsche Teilung wird von Ost und West in unerschütterlicher Ausdauer als Hypothek des Nationalsozialismus den Deutschen pausenlos vorgehalten. Es war aber Roosevelt, der mit seiner Zuneigung zu „Old Joe“ Stalin und in einem Illusionismus welthistorischen Formats Europa verspielte. Die Amerikaner sind bei der Beurteilung der Rolle, die sie im Zusammenhang mit der Konferenz von Jalta gespielt haben, übrigens schon weiter als wir. Sie haben schon lange die Freiheit des Urteils wahrgenommen, ihre eigene Rolle nicht mehr so sonnig zu sehen wie von 1945 bis zum Ausbruch des Kalten Krieges. WELT: Und die Verantwortung der Deutschen und Hitlers? DIWALD: Alle Entscheidungen der nach 1945 entstandenen Blöcke in Europa, seit Jalta festgefügt, und all die Entscheidungen deutscher Nachkriegspolitiker nur als unentrinnbare Folge von Hitler zu sehen – das ist ein bißchen simpel! Was für ein Alibi, immer nur sagen zu können, alle getroffenen Entscheidungen der Nachkriegszeit seien praktisch vorprogrammiert, einfach deswegen, weil Hitler einen Krieg vom Zaun gebrochen und ungeheure Verbrechen begangen habe! Damit würde man doch alle Staatsmänner und jeden Politiker von der eigenen Verantwortung für seine weit- oder deutschlandpolitischen Entscheidungen entlasten. WELT: Sie meinen, der Sündenbock darf niemals mehr große Sprünge machen? DIWALD: Genau. Wir entscheiden durch diese Sündenbock-Theorie nicht mehr so souverän, wie wir eigentlich dürften. Wir sind mit dem Kopf wie in einer Reuse gefangen. Hineinstecken hat man uns können. Aber wir kommen nicht ebenso glatt wieder heraus wie hinein. Den Kopf wieder freizubekommen geht nur, wenn man mit Vehemenz die Reuse zerstört. Daß dies nicht ohne Schmerzen abgeht, versteht sich von selbst. WELT: Ihre Darstellung der Nachkriegsgeschichte ist, wie Ihnen ein Rezensent nachgesagt hat, von grausamer Nüchternheit. So sehen Sie beispielsweise Adenauers einzigartige Größe, aber sie nehmen ihm übel, er habe die Einheit sehenden Auges verspielt. DIWALD: Die Beurteilung der Politik Adenauers im gesamten Kontext der Geschichte des 20. Jahrhunderts wäre ein Kapitel für sich. Was aber die Fräse der deutschen Einheit angeht, müssen wir ihm zwar konzedieren, daß er als Staatsmann zutiefst davon überzeugt war, sein Entscheid sei richtig. Aber wir müssen feststellen, daß es kein Entscheid war, der die Notwendigkeiten des ganzen deutschen Volkes als oberstes Ziel seiner Politik angesehen hat. Wenn in der Präambel des Grundgesetzes steht, das Hauptziel deutscher Politik bestehe in der Wiederherstellung der deutschen Einheit, dann war die Deutschlandpolitik Adenauers dieser Forderung jedenfalls nicht entsprechend. WELT: War diese Politik Adenauers nicht auch Ausdruck des klassischen deutschen Problems, entweder wie unter Bismarck und Stresemann das Risiko einer Politik zwischen den Mächten zu tragen oder mit der eindeutigen Entscheidung für den Westen oder den Osten auf „Nummer Sicher“ zu gehen? DIWALD: Es gibt überhaupt nirgends in der Politik und in der Geschichte ein „Nummer Sicher“, schon gar nicht für Deutschland mit seiner merkwürdigen Lage in Mitteleuropa und seiner territorialen Offenheit nach allen Seiten. Kein Vertrag, keine Koalition ist eine Garantie für Sicherheit. Politik ist Risiko und nicht Sicherheit – und Mut zum Risiko. Zur Politik gehört zwar das Voraussehen, soweit dies möglich ist, aber Sicherheit, ich möchte das wiederholen, gibt es nicht. Das ist eine dumme Vorstellung. WELT: Waren denn die Verhältnisse der Nachkriegszeit so, daß deutsche Regierungen überhaupt frei entscheiden konnten? DIWALD: Jede deutsche Regierung der Nachkriegszeit fand Zwänge vor, die sie nicht frei entscheiden ließen. Man muß das sehen, man darf es diesen Regierungen jedoch nicht zugute halten. Denn neben den Zwängen gab es auch deutsche Freiheiten. Das war den Politikern der Gründerzeit der Bundesrepublik auch bewußt. In ihren Diskussionen haben sie klar zum Ausdruck gebracht, wie elementar die Entscheidungen waren, die sie zu fällen hatten. Die West-Option Adenauers war keineswegs nur aufgenötigt, sondern sie war auch freiwillig ergriffen. WELT: Sie unterteilen selbst die Geschichte der Bundesrepublik in drei Phasen: die Regierungen der CDU, der Großen Koalition und schließlich der sozial-liberalen Koalition. Sehen Sie in einer dieser Phasen den ernsthaften Versuch, an die geschichtliche Kontinuität Gesamtdeutschlands anzuknüpfen? DIWALD: Alle Nachkriegsregierungen hatten eine deutschlandpolitische Konzeption. Bewerten aber müssen wir sie nach dem, was sie von ihren Konzeptionen realisieren konnten. Wenn Adenauer beispielsweise sagte, man könne sich der Wiedervereinigung nur mit Hilfe der West-Option und der Politik der Stärke nähern, dann hat er sein Ziel nicht erreicht. Mit dem Mauerbau vom 13. August 1961 war diese Konzeption endgültig gescheitert. Auch die sozialliberale Koalition muß sich fragen, ob ihre Realpolitik der unbekümmerten Vereinfachung das gebracht hat, was man sich von der Konzeption versprach. WELT: Man hat Ihnen schon vorgeworfen, Sie hätten mit Ihrer Arbeit ein nationales Lehrstück verfaßt und Sie würden nationale Empörung wachrufen wollen. Stört Sie das? DIWALD: Selbst wenn der Vorwurf in dieser vereinfachten Form richtig wäre, würde er mich nicht stören. Ich habe nichts anderes getan, als ein Dritteljahrhundert nach der größten Katastrophe, die die Deutschen bisher, betroffen hat, eine nüchternere, eine sachlichere und sogar eine leidenschaftslosere Betrachtung ihrer tausendjährigen Geschichte zu geben. Nichts anderes. Das ist seit 1945 nicht mehr von einem Fachhistoriker unternommen worden. Es hat auch noch keiner die Entschiedenheit aufgebracht, die Gemeinsamkeiten der Deutschen unabhängig von den Höhen und Tiefen der Geschichte zu überprüfen und noch einmal neu festzustellen. WELT: Es geht Ihnen um einen Identitätsbeweis der Deutschen. Worin sehen Sie neben dem Band der gemeinsamen Sprache und Kultur die Konstanten, die uns über die Epochen und über alle Grenzen hinweg verbinden? DIWALD: Wir haben eine so große Fülle von Konstanten, die uns auch heute berechtigen, nicht nur von den Bürgern der Bundesrepublik, der DDR und Österreichs, sondern ganz einfach von den Deutschen zu sprechen. Auch bei Erhellung bleibender Gemeinsamkeiten muß man die Klischees der Umerziehung zurechtrücken. Charakteristisch für uns nämlich ist, daß wir durchaus kein Volk von Untertanen sind. Wir sind vielmehr wohl das rebellischste Volk in ganz Europa gewesen. Die ganze Reichsgeschichte ist eine Geschichte der Aufsässigkeit. Denken Sie nur an das Verhältnis der Einzelstaaten und der Fürsten zu ihrem Oberhaupt, dem Kaiser, an die ständigen Gegensätze von Territorialegoismus und Stammesstolz, von Reichstreue und Regionalpatriotismus. Diese Unruhe ist ein Merkmal der eigensinnigen Kraft der Deutschen. Eine Manifestation ihrer Geschichte. WELT: Und trotzdem sprechen Sie von dem einen Volk der Deutschen? DIWALD: Hier sehe ich den zweiten roten Faden, der unsere Geschichte durchzieht: Wir haben zwar oft genug gegeneinander gestritten und gekämpft, gleichwohl kamen wir niemals voneinander los und haben immer wieder erneut den Anlauf gemacht, uns als Volk in einem einzigen staatlichen Verbund zu verwirklichen. Das gilt natürlich für das erste, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das gilt auch für das nationalstaatliche Bismarck-Reich, bei dem die Österreicher draußen bleiben mußten. Sie haben trotzdem das Werden des deutschen Nationalstaats mit einem Gefühl des Irredentismus, des Unerlöstseins, begleitet. Und das gilt natürlich auch für das Dritte Reich und die Zeit nach 1945. WELT: Gibt es für den Historiker auch so etwas wie einen unveräußerlichen Nationalcharakter bei den Deutschen? DIWALD: Ich will mich auf das Feld der Völkerpsychologie nicht begeben, aber jedenfalls liegt eine weitere Konstante der Deutschen in bestimmten ihrer Eigenschaften, die sich immer wiederholen. Dazu zählt ein gewisses Potential an Bemühungen, über die politischen Realitäten in den geistigen Bereich auszugreifen. Das hat im deutschen Idealismus seinen Ausdruck gefunden, aber genauso bei Luther mit seiner Kritik an der Kirche, und es hat sich schließlich in der Romantik einen weiteren, besonders charakteristisch deutschen Ausdruck verschafft. Auch Im 20. Jahrhundert gibt es etwas Ähnliches, das sich vor allem in einer Suche „nach den Gründen“ niedergeschlagen hat, auch in sehr intensiven Selbstbefragungen im Zusammenhang mit zwei verlorenen Kriegen. WELT: Also sehen Sie keine Gefahr, daß die Motorik der deutschen Geschichte, wie oft vorhergesagt, zum Stillstand kommt? DIWALD: Ganz im Gegenteil. Wenn wir ein Fazit ziehen können, dann dieses: So viele oft blutige Kämpfe die Deutschen gegeneinander geführt haben, so viele Spaltungen sie haben hinnehmen müssen, das Gefühl der Gemeinsamkeit und der Zusammengehörigkeit ist bei ihnen bis heute nicht erloschen. Und das hat seit der Gründung des Deutschen Reiches 919 bis heute, immerhin über tausend Jahre, getragen.“

„Die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte“, in: Die Welt, 18.12.1978. Auch erschienen als Sonderdruck des Propyläen – Verlags unter dem Titel: „Geschichte im Widerstreit – Hellmut Diwald antwortet seinen Kritikern“ „Die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte“ „Diese beiden Seiten in der ‚Geschichte der Deutschen’ sind das Ungeheuerlichste, was ich seit 1945 habe lesen müssen“, sagte ‚Golo Mann. Gemeint war die „Geschichte der Deutschen“ (Propyläen Verlag)von Hellmut Diwald. Golo Mann kritisierte besonders die Seiten 164 und 165, die „Alt- und Neu-Nazis mit Freude einschlürfen werden“, weil „dieser Ordinarius einer, ja leider, bayerischen ‚Universität den Judenmord glatt ableugnet.“ Außer Mann hatten Publizisten der verschiedensten politischen Richtungen den Eindruck, daß Diwald mit seiner anti-chronologischen Betrachtung der deutschen Geschichte Nazi-Verbrechen zu bagatellisieren versucht. Zu diesen Vorwürfen nimmt Diwald in dem folgenden Artikel Stellung.(Die Welt) „Die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte“ von Hellmut Diwald. Seit 1945 stand die Geschichte der Bundesrepublik in Mißkredit. Ich habe, nachdem die größte Katastrophe Deutschlands nunmehr ein Dritteljahrhundert zurückliegt, versucht, unsere Beziehungen zu Tausend Jahren deutscher Historie neu zu bestimmen. Dabei bin ich von einem anderen Geschichtsverhältnis ausgegangen, als es traditionell üblich ist, nämlich von der unmittelbaren Betroffenheit, der direkten Erfahrung von Geschichte in unserer Gegenwart, dem politischen und gesellschaftlichen Alltag des Jahres 1978. Ich habe keine Trennung zwischen Geschichte und Gegenwartsgeschichte akzeptiert und damit eine alteingebürgerte historiographische Sperrzone durchbrochen. Ein solches Verfahren ruft die Zeitgenossen anders auf den Plan, als es bei sogenannten normalen Geschichtswerken der Falls ist. Jeder von uns ist Miterlebender, ob Zuschauer oder Akteur. Er fällt bei den Wahlen politische Entscheidungen, erklärt sich für dieses oder jenes Parteikonzept, die Regierungen sind von seiner Vertrauenserklärung getragen. Weil nun die politischen Verhältnisse unserer Gegenwartsjahrzehnte auf Engste mit 1945, dem Jahr der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, und damit auch mit der Ära des Nationalsozialismus verkettet sind, rührt eine Geschichtsdarstellung, die sich um Nüchternheit, um differenzierte Einsichten und Interpretationen bemüht, beim Leser an emotionale Persönlichkeitsbezirke, ebenso an einen Bereich der Zwiespältigkeit, die den deutschen Sachen der Gegenwart eigentümlich ist. Das haben die ersten Reaktionen auf meine Geschichte der Deutschen gezeigt. Das Stigma der Deutschen heißt „Auschwitz“. Aber trotz dieses Faktums unfaßlicher Grausamkeit – vielmehr: Gerade wegen dieses Faktums darf Geschichtsschreibung nicht zu einem Dienstleistungsunternehmen zur Verbreitung größtmöglichen Wohlbehagens degradiert werden. Ich habe in meinem Buch den Versuch der nationalsozialistischen Führungsspitzen, ihren weltanschaulichen Rassenantisemitismus bis zur gänzlichen Vernichtung der Juden innerhalb des deutschen Einflußbereiches in Europa voranzutreiben, so dargestellt, wie es mir im Gesamtzusammenhang der Geschichte der Deutschen notwendig schien. Ich habe mich bemüht, es nicht nur in den gängigen Bekundungen des Abscheus zu belassen, sondern war bestrebt, auch die unterschiedlichen Interessen und Strömungen innerhalb der SS im Rahmen der Kriegsnotwendigkeiten anzudeuten, ebenso einiges von der Aufteilung der Kompetenzen im NS-Gefüge oder den Gruppengegensätzen. Schließlich habe ich den Satz geschrieben: „Was sich (seit Mitte 1940 mit dem Plan der Endlösung) in den folgenden Jahren abgespielt hat, ist trotz alle Literatur in zentralen Fragen noch immer ungeklärt.“ Über einige sehr polemische journalistische Attacken wäre ich um so leichter hinweggegangen, als ihre Autoren selber Funktionen in jenem SS-Regime eingenommen hatten, das ich nur als Kind erlebte. Aber diese ersten Stimmen stimulierten offenbar auch Kritiker und Kollegen, deren Urteil ich ernst nehme. Solche Mißverständnisse auszuräumen erscheint mir tatsächlich von allergrößter Wichtigkeit. Ich nehme das so ernst, daß ich im Text der schon geplanten nächsten Auflage meines Buches einige wegen der – mich höchst überraschenden – Mißdeutungen anscheinend notwendige Ergänzungen einfügen werde. Doch abgesehen davon, ob es sich um Mißverständnisse handelt, oder ob es bestimmte Motive für die publizistische Entrüstung gibt: In der Tat sind zentrale Fragen, die mit dem Schicksal der Juden während der Zeit des dritten Reiches zusammenhängen, noch ungeklärt.

Meine Position gegenüber der Gewaltherrschaft Hitlers scheint mir aus dem Buch so deutlich hervorzugehen, daß ich überhaupt nicht verstehe, wie man über folgenden Sätze hinweglesen konnte: „Während des Krieges wurden von der nationalsozialistischen Führungsgruppe an der Spitze die grauenhaftesten Verbrechen unserer Geschichte begangen. Millionen Menschen wurden ermordet im Namen Deutschlands und des deutschen Volkes. Was sie dazu veranlaßte, wie sie die Verbrechen begründeten, in welchem Zusammenhang sie mit der Kriegslage standen, alles das ändert nichts an der Tatsache selbst. Kein Deutscher wird dies bezweifeln.“ Ich habe ebenso geschrieben, daß „in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten seit 1942 ungezählte Menschen ermordet wurden, Juden, Zigeuner, Homosexuelle, Menschen „minderen Erbgutes“ oder „Angehörige unterwertiger Rassen“. Ich habe ferner aus dem politischen Testament Hitlers vom April 1945 zitiert, das darin gipfelt, daß er das Judentum für den Krieg verantwortlich gemacht hat und dafür büßen ließ. Im Anschluß daran habe ich an die „Endlösung“ erinnert: „Dies ist das grauenhafteste Thema der systematischen Vernichtung eines Volkes, das für Ereignisse büßen mußte, für die es gemäß der Logik eines Wahnsystemes verantwortlich gemacht wurde – ein Thema, das durch die Vokabel „Auschwitz“ einen entsetzlichen Symbolwert erhalten hat.“ Wie konnte das alles mißverstanden werden? Aber nun zu einigen der ungeklärten Fragen, von denen ich in meinem Buch spreche. Nicht ohne Grund sind Diskussionen darüber in den letzten Jahren neu aufgeflammt. Ungeklärt ist die unmittelbare Urheberschaft des Plans der physischen Judenvernichtung: Wäre das anders, hätte es nicht zu so verwegenen Thesen wie jener von der Unkenntnis Hitlers von der Judenvernichtung kommen können. Ungeklärt sind die auslösenden Motive des Umschlags des ursprünglichen Konzepts einer forcierten Auswanderung der Juden über ihre gewaltsame Austreibung bis hin zu systematischen Ermordung eines ganzen Volkes. Ungeklärt ist, wann und in welchem Umfang die westlichen Alliierten und nichtdeutschen Regierungen Kenntnis von dem Schicksal erhielten, das die europäischen Juden drohte; ungeklärt sind die Motive ihres Schweigens, ihrer Reserve, ihrer Gleichgültigkeit; welchen Quellen also entsprang die „moralische Indolenz, mit der fast alle Welt bald darauf der Ausrottung der Juden zusah“, wie es ein namhafter deutscher Leitartikler anläßlich des Gedenkens am 9. November 1978 formuliert? Ungeklärt ist, wie es mit den verzweifelten Bitten an die im Besitz der totalen Luftherrschaft befindlichen Alliierten stand, durch Zerbombung der wichtigsten Bahnhöfe, Gleisanlagen und Vernichtungszentren die Deportation und den Genozid nachhaltig zu stoppen. Ungeklärt ist, warum die westlichen Alliierten 1943 den deutschen Vorschlag ablehnten, 70.000 Juden aus Bulgarien freizugeben; wir wissen nur, daß bei der Konferenz zwischen Roosevelt, Churchill und Eden in Washington der britische Außenminister zu bedenken gab: „Das europäische Judenproblem ist sehr schwierig, und wir sollten mit einer Offerte, die bulgarischen Juden aufzunehmen, sehr vorsichtig sein.“ Eden befürchtete, daß als Folge einer positiven Entscheidung Hitler vorschlagen werden, auch polnische und deutsche Juden aufzunehmen, und dies könnte dann nach einem Präzedenzfall nicht abgelehnt werden. Ungeklärt sind die Hintergründe des schauerlichen Projekts des von der SS 1944 vorgeschlagenen Tausches „Eine Million Juden gegen Lastwagen“; ungeklärt sind die Umstände, die zu der Frage Lord Moynes, des stellvertretenden britischen Staatsministers im Nahen Osten, gehörten: “Was soll ich mit dieser Million Juden tun?“ Ungeklärt sind die Gründe, warum der damalige stellvertretende Außenminister der Sowjetunion Andrej Wyschinski in einer Geheimmitteilung das Veto Moskaus gegen alle weiteren Verhandlungen der USA über das Projekt einlegte. All das, und überdies noch eine Fülle von Einzelheiten, wird solange ungeklärt bleiben, bis sich die jetzige Situation des Quellen- und Dokumentenbestandes ändert. Das ist jedem der etwas näher mit der Geschichte des Nationalsozialismus befaßt hat, bekannt. Sämtliche NS-Akten und ebenso die Quellen zur Geschichte der Weimarer Republik wurden 1945 von den Siegermächten beschlagnahmt, ein Teil davon wurde vernichtet. Die USA und Großbritannien begannen erst seit 1960, ausgewählte Bestände zurückzugeben. Die einschlägigen Dokumente in der DDR sind der westdeutschen Forschung unzugänglich. Der Modus, nach dem die USA die NS-Akten des Berliner „Dokument Center“ preisgeben oder zurückhalten, schwankt zwischen Geheimnis und Willkür. Die Sowjetunion und Frankreich haben bis heute noch keine einzige Akte zurückgegeben. Prüfung der Quellen zum Zweck zuverlässiger Information hat nicht das geringste mit der Relativierung des sittlichen Urteils zu tun. Schließt die unbestreitbare und von keinem ernst zu nehmenden Menschen bestrittene Ungeheuerlichkeit der Verbrechen Hitlers und seiner verantwortlichen Führerschicht eine sachliche Diskussion aller Umstände, die zu den Verbrechen gehören, aus? Schon daß man heute als Historiker gezwungen wird, eine solche Frage zustellen, ist absurd. Soll und kann das Ausmaß der Judenvernichtung zu einer Grenze erklärt werden, die wir selbst dann nicht berühren dürfen, wenn es um die weitestmögliche Klärung von Sachverhalten geht? Die freie Verfügbarkeit über das noch vorhandene Gros der NS-Akten wird geraume Zeit auf sich warten lassen. Nur der Griff zu den Quellen kann dem Historiker ein Optimum an Gewißheit vermitteln, auch dem Zeithistoriker. Unterschiedliche Darstellungen und Interpretationen von Sachverhalten lassen sich nicht anders diskutieren und klären als mit Hilfe der Quellen. Am kriminellen Charakter des Hitler-Regimes gibt es nichts zu bezweifeln, nichts zu beschönigen, nichts läßt sich relativieren: ich habe das seit Jahren immer wieder betont. Aber es gibt noch viel zu klären und zu differenzieren. Und es muß ohne Rücksicht darauf, wem dies behagt oder zuwider ist, die Frage untersucht werden, ob die Verbrechen des Nationalsozialismus das unausweichliche einer auf Herausbildung des Kriminellen angelegten Geschichte der Deutschen oder ob für diese Verbrechen die NS-Führungsschicht, ihre Helfer und die das Regime unterstützenden Massen verantwortlich waren. Deutschland ist bis 1933 für die Juden des europäischen Ostens ein Land der Hoffnung gewesen. Kein Volk in Europa, bei dem der jüdische Anteil im Geistigen, in Kultur und Wissenschaft, in Wirtschaft und Gesellschaft von vergleichbarem Gewicht gewesen wäre wie beim deutschen. Rassenantisemitismus war in diesem Deutschland ohne Bedeutung. Wohl aber gehörte der Rassenantisemitismus, die Rassenlehre, zentral zur Hitlerbewegung, war die Voraussetzung für die grauenhaften Verbrechen. Nach 1945 wurden all diese Verbrechen von den meisten Deutschen weder geleugnet noch beschönigt, sie lösten vielmehr über Jahre, Jahrzehnte hinweg mit Recht die abgründigste Gewissensqualen aus. Mit jenen unfaßlichen Verbrechen, zumal der systematischen Judenvernichtung hing die seinerzeit so leidenschaftlich erörterte These von der Kollektivschuld der Deutschen zusammen. Sie muß heute, da eine Hinwendung zu unserer Geschichte eingesetzt hat, zwangsläufig wiederum aufgerollt werden. Sind also die Verbrechen der Hitler-Ära nur von einem Teil der NS-Funktionäre begangen worden, oder ruht auf den Deutschen schlechthin – auf jedem Deutschen – eine kollektive Schuld dafür? Sei es, weil die Untaten im Namen Deutschlands begangen wurden, sei es, daß nicht nur Regierungen oder Politiker die Schuld für ihre kriminellen Taten zu tragen haben, sondern Völker selber. Oder gibt es zwar keine Kollektiv-Schuld, wohl aber eine kollektive Verantwortung und damit Haftung? In den Jahrzehnten nach 19445 stellte sich schließlich nach langem Ringen die Frage der Schuld in einer doppelten Form: Unter religiösen, theologischen, metaphysisch-ethischen Gesichtspunkten besaß die Kollektivschuld-These einen unbestreitbaren, in ihrer Dimension rational nicht auszulotenden Gehalt. Nicht halten ließ sie sich jedoch als politische Kollektivschuld, als eine Art säkularisierte Erbsünde, deren Makel selbst den Ungeborenen alle künftigen Geschlechter gewiß sei. In unserer Gegenwart des Jahres 1978 akzeptieren die Jüngeren weitgehend den moralischen Gehalt der Kollektivschuld-These. Die Ausweitung in den politischen Raum, samt den politischen Konsequenzen, lehnen sie zu Recht ab. Ihr Verhältnis zum Judentum, zu Israel, zu den jüdischen Mitbürgern, die freilich aufgrund ihrer geringen Zahl kaum ein beachtliches Element ihres gesellschaftlichen Alltags darstellen, ist von befreiender Unbefangenheit. Dies entspricht auch dem Freimut mit dem eine neue Generation der Geschichte der Deutschen gegenübersteht. Sei weiß, daß zu dieser Geschichte ungeheure Verbrechen gehören, daß sie sich jedoch darin nicht erschöpft. Ihre Aufmerksamkeit steht auf einer soliden Basis: dem Willem zur zuverlässigen Information. Die Jungen in unserem Lande halten nichts davon, Hitler – seine Bewegung sowenig wie seine Verbrechen – im Halbdunkel der Mystifikation des Schrecklichen zu lassen. Sie beharren nicht zuletzt deshalb auf präzisen Auskünften, weil sie die Unentbehrlichkeit ihrer Geschichte wieder entdeckt haben, samt ihrer Tiefen und ihren respektablen Zeiten, samt ihren unauslöschbaren Verbrechen, aber auch samt denjenigen Manifestationen, die es uns auch heute erlauben, im Vertrauen auf die tragende Substanz unserer Geschichte das Wort „deutsch“ auszusprechen.

Sprache im Niemandsland. Die Schwierigkeit, einander zu verstehen, in: Rheinischer Merkur. Sprache im Niemandsland Talleyrand hatte gemeint: „Die Sprache ist dem Menschen gegeben, um seine Gedanken zu verbergen." Solche Pointen zu zerdröseln, ist ein mißliches Geschäft. Die Absicht, es genau wissen zu wollen, ist zwar höchst ehrbar, leider aber auch ein wenig spießig. Trotzdem muß sich derjenige, der es mit der Sprache genau nehmen will, gegen die Anfechtungen des Doppelsinns, der Andeutung, der Wortspiele wehren, muß auf klare Information drängen und das Fehlen von Logik brandmarken. Wenn Picasso augenzwinkert: „Kunst ist eine Lüge, welche die Wahrheit sichtbar macht", so läßt sich das ohne viel Mühe verstehen. Sobald aber Erich Kästner behauptet „Wenn ich die Wahrheit sagen wollte, müßte ich lügen" — 'steigt dem Buchhalter der korrekten Aussagen die Magensäure hoch. Die normale Reaktion wäre: „Das verstehe ich nicht" Ein offenes, naturwüchsiges Wort stramm genug, um gegen den kleinen Hohn des Gegenübers über soviel literarische Asphaltferne gefeit zu sein. Die Ironie braucht ihn nicht zu interessieren. Er hat mächtige Bundesgenossen, an erster Stelle die gigantischen Wortführer der Informatik. Sie und die vielen Nebenerwerbsbetriebe des Neopositivismus leben von der Voraussetzung eines logischen Rasters, das für alles und jedes gilt Wenn ich „zwei und zwei" sage, weiß jeder, was ich meine. Wer so schreibt, also gemäß arithmetischer Präzision, wird so verstanden, wie es auf den Zeilen steht. Das „Zwischen – den – Zeilen – lesen – Wollen" wirkt demgegenüber wie abgewelkter Surrealismus. Es ist sinnlos, denn zwischen den Zeilen steht nichts. Andererseits hat uns der vielberufene, vielgeschmähte Historismus gelehrt daß zu den gesellschaftlichen und politischen, kulturellen und religiösen Bereichen eigene Maßstäbe gehören. Deshalb hat jede Epoche einen unbezweifelbaren Anspruch darauf, an denjenigen Normen gemessen zu werden, die sie selbst als gültig angesehen hat. Der Irrtum, das Mißverständnis, ja die Verlogenheit beginnt dort, wo Maßstäbe aus dem Bereich, für den sie gültig sind, herausgelöst und für einen anderen als verbindlich erklärt werden; also etwa gesellschaftliche Normen auf Künstlerisches auszudehnen. Das Mißverständnis verwandelt sich dann prompt in ein Verdikt Dieses Risiko ist kaum weniger peinlich als jenes, das André Gide befürchtete, als er einen Gesprächspartner warnte: „Verstehen Sie mich bitte nicht zu schnell." Aus der Geschichte sind uns Gesellschaften bekannt, deren Konventionen und Standards ein Ausdruck der gesellschaftlichen Übereinstimmung waren. Erziehung konnte sich dabei auf den Unterricht des Schicklichen verdichten: „Das und das gehört sich nicht!" Nur so extravagante Jugendliche, die heute in den Verdacht gerieten, Aussteiger zu sein, hatten den Mut zu fragen: „Warum gehört sich das nicht?" Das ist jetzt anders. Einerseits ist unsere hochentwickelte Gesellschaft in aller logischen Brutalität auf nachprüfbare, harte Leistung ausgerichtet. Andererseits ist dieselbe straff durchgliederte Gesellschaft in den Gefilden dessen, „was sich gehört", so rückgratlos wie ein Regenwurm, so permissiv und verwaschen unter der lappigen -Flagge „liberal", daß ein Mann wie der für Freiheit kämpfende polnische „Solidaritäts-" –Chef Lech Walesa für die Parteiendemokratie westlichen Musters nur Hohn übrig hat: „Für mich sieht das wie ein Bordell aus und sonst nichts. Hier in Polen könnten wir keine politischen Parteien brauchen." Wie denn? Verstehen wir die Motive der polnischen Reformer? Verstehen sie uns und unsere schwierige Demokratie mit ihrer so entschiedenen Orientierung auf den Menschen und den Schutz seiner Würde und Freiheit? Und noch wichtiger: Verstehen wir uns selber untereinander? Unsere politischen Parteien suchen seit Jahr und Tag, wie die Offiziellen versichern, den „Dialog mit der Jugend". Schon die Formulierung zeigt daß hier von keinem Dialog die Rede sein kann, nur von einem Aneinandervorbeireden. Das hat nichts mit dem saisonal aufgewärmten Generationskonflikt zu tun. Es hat etwas mit der unterschiedlichen Sprache der Alten, Älteren, Jüngeren und Jungen zu tun und dem Niemandsland zwischen Information und Kommunikation, das von den schauderhaften Barrieren der Sprachlosigkeit durchzogen ist. Deshalb, nur deshalb verstehen sie sich nicht. Die Älteren haben im politischen Alltag ihre Ernüchterungen hinter sich gebracht. Sie haben gelernt, daß man mit dem Gepäck von Pfadfindertugenden allein nicht durchkommt. Wenn sie Format haben, führen sie den Rest ihrer Überzeugungen nicht wie einen Schäferhund neben sich. Es ist kein Zeichen ausgeprägter Intelligenz, allzusehr von irgend etwas überzeugt zu sein. Aber es ist ein Zeichen von intakter Moral. Das sollte um so höher zu schätzen sein, als Heute an Intelligenz kein Mangel besteht. Die Sprachlosigkeit zwischen den Gruppen und Gruppierungen, zwischen den Aberhunderten von Bürgerinitiativen und den etablierten Parteien, die Unfähigkeit, einander zu verstehen, geht zu einem Gutteil auf das Fehlen einer gemeinsamen Basis zurück, die unseren Pluralismus trägt Schlüsselworte wie Freiheit, Friede, Selbstbestimmung, soziale Gerechtigkeit, Imperialismus oder Menschenwürde sind Floskeln geworden, deren Handhabung jedem freisteht und die im Osten genauso gängig sind wie im Westen, in der Dritten Welt genauso wie in der Vierten. Jeder versteht etwas anderes darunter. In den Vereinigten Staaten wird der Freiheitsbegriff extensiv persönlich ausgelegt. So darf aufgrund der Verfassung kein Schüler gezwungen werden, etwas zu lesen, das er nicht lesen will. Das entschied kürzlich ein amerikanisches Gericht Was bedeutet diese Art Freiheit den vielen Millionen, die nie Gelegenheit erhalten, überhaupt lesen zu lernen? Solche Ungereimtheiten gehören zum täglichen Brot des eindrucksvollen Weltforums der UN, zu dem sich die Nationen vereint haben, um miteinander zu reden. Tatsächlich reden sie seit ihrer Gründung aneinander vorbei; es ist schwer zu entscheiden, ob ihre unverdrossene Geduld ein Zeichen der Zuversicht ist oder der Erschöpfung. Zwischen den Menschen, die durch Normen bestimmt sind, die sich gegenseitig ausschließen, ist kein Dialog möglich. Das macht die Szene der Bürgerinitiativen und Grünen, der Plünderideologen, Hausbesetzer und Wanderer in den alternativen Zwischenwelten so verfahren. Man könnte, immerhin versuchen, die Interessen an Sachfragen zu binden — ein Minimum an Willen zur Gemeinsamkeit vorausgesetzt Also gemeinsam herauszufinden, was an strittigen Punkten wahr und falsch ist und dabei Wahrheit in dem bieder-klassischen Sinn zu verstehen als das simple Zusammentreffen der Ansicht mit der Sache. Ein solches Gespräch miteinander verliefe zunächst als Argumentieren. Das Verständnis würde sich zwar erst in der zutreffenden Antwort zeigen, aber beginnen würde es mit der Bereitschaft, zuhören zu können. Darauf baute das Vertrauen von Konfuzius vor zweieinhalbtausend Jahren als er auf die Frage, wie mit der Verbesserung des Staates zu beginnen sei, antwortete: Zuerst müsse dafür gesorgt werden, „daß alle Dinge mit ihrem rechten Namen, genannt werden. Wenn die Sprache nicht stimmt, dann ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist. Ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist, so kommen keine guten Werke zustande. Kommen keine guten Werke zustande, so gibt es weder Kunst noch Moral..." Und dann wisse das Volk schließlich nicht mehr, wo es den Fuß hinsetzen und wo es anlegen solle.